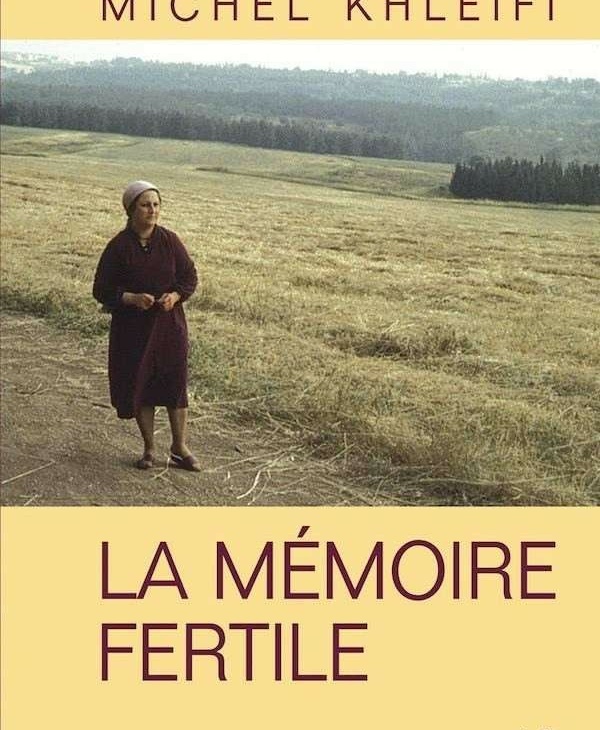

À la croisée du documentaire et de la fiction, Mémoire fertile (1980) de Michel Khleifi marque une rupture fondatrice dans le cinéma palestinien. Réalisé en pleine montée des tensions politiques et de la militarisation des représentations, le film choisit une voie inattendue, celle du quotidien, du sensible, et surtout des femmes. Loin des sentiers battus ou des récits victimaires, Khleifi développe un langage cinématographique singulier, qui engage la mémoire non comme un dépôt figé du passé, mais comme une matière vivante, incarnée, féminine.

S’inscrivant dans une approche à la fois phénoménologique et postcoloniale, cet article s’attache à penser le corps, la parole et le territoire comme autant de lieux d’expérience vécue, traversés par des rapports de pouvoir et de dépossession. Il s’agit de saisir comment l’esthétique du geste, du silence et de la lenteur, loin d’être ornementale, constitue chez Khleifi une véritable stratégie de résistance à l’effacement. À travers les récits de Farah et Sahar, les gestes ordinaires et une mise en scène d’une grande finesse, Mémoire fertile propose une reconfiguration de la résistance palestinienne hors des cadres traditionnels du combat armé ou du discours politique frontal. Ce texte se propose ainsi d’analyser la manière dont le film articule mémoire, territoire et féminité, pour inventer une poétique de la résistance ancrée dans l’intime.

Le film s’ancre dans les villages palestiniens, où Farah et Roumia racontent leur vie avant 1948, les expulsions, la dépossession des terres, mais aussi les mariages, les chants, les coutumes. Ces récits oraux, souvent fragmentaires et entrelacés, forment une contre-histoire qui s’oppose à l’effacement de la mémoire collective. Chez Khleifi, les femmes ne sont pas filmées comme des survivantes passives, mais comme dépositaires actives d’un savoir et d’un monde à préserver.

Le choix de la parole féminine, souvent absente ou marginalisée dans les récits historiques officiels, redonne à ces femmes une autorité narrative. Elles deviennent les archivistes d’une mémoire vernaculaire, sensorielle, charnelle. La parole y est tantôt fluide, tantôt hésitante, traversée de silences lourds, mais toujours portée par le besoin de transmettre. Khleifi filme avec une grande pudeur cette parole comme une forme de résistance douce, presque chuchotée, mais tenace.

Au-delà des récits, c’est le corps au travail qui devient le véritable lieu de la mémoire. Le film accorde une attention soutenue aux gestes ordinaires : pétrir le pain, ramasser les olives, laver le linge, préparer le repas. Ces actions, filmées avec lenteur et précision, s’inscrivent dans une temporalité cyclique, ancestrale, en contraste radical avec la discontinuité imposée par l’exil et la guerre.

Dans ce contexte, le quotidien devient politique. La continuité des gestes assure celle de la culture et du territoire. Le refus de quitter la terre, le soin apporté aux rituels domestiques, le maintien des traditions culinaires ou vestimentaires deviennent autant d’actes de résistance non spectaculaire. Chez Khleifi, Roumia, Farah et Sahar sont des gardiennes du vivant ; elles habitent la terre, la cultivent, la racontent, lui donnent une voix.

Un détail comme une cigarette fumée lentement ou la présence subtile d’objets colorés dans le cadre acquiert une portée symbolique. Dans Mémoire fertile, rien n’est laissé au hasard : la mise en scène est rigoureusement pensée, jusqu’à l’agencement des éléments visuels. Un exemple éloquent en est l’alignement d’un coussin et d’un seau orange sur une même diagonale, qui structure l’image et crée une tension silencieuse. Ce travail de composition témoigne d’un regard cinématographique précis, où chaque élément contribue à l’expression d’une mémoire incarnée.

Chez Khleifi, la proximité avec ses protagonistes est telle que l’affection semble infuser chaque plan. De cette relation émerge une expressivité silencieuse : l’intensité des regards, la justesse des attitudes, la densité des silences. Les corps féminins, loin d’être simplement montrés, deviennent porteurs d’un récit en creux, articulé par une chorégraphie discrète mais profondément signifiante. La mise en scène ne surligne rien, mais sculpte un espace sensible où la résistance s’inscrit dans l’infime ; un geste retenu, un échange de regards, une présence habitée.

L’un des apports majeurs de Mémoire fertile réside dans sa forme cinématographique. Loin d’un discours didactique, Khleifi privilégie l’évocation à la démonstration. La caméra se fait discrète, souvent fixe ou en mouvement lent, laissant le temps à l’image de s’imprégner. Le film avance sans voix off, sans repères temporels clairs, ce qui renforce une sensation d’intemporalité, celle d’une mémoire non linéaire, fragmentaire, mais persistante.

La dimension picturale de l’image (usage maîtrisé de la lumière naturelle, attention portée aux couleurs, composition des plans) inscrit le film dans une tradition du cinéma méditatif. Pourtant, cette esthétisation ne gomme en rien la violence sous-jacente du contexte ; elle en propose une autre lecture : filmer la beauté du quotidien, c’est affirmer qu’il mérite d’exister, malgré tout. L’image devient un acte de préservation.

Ce parti pris pose une tension féconde : comment rendre compte de l’oppression sans la reproduire visuellement ? Comment transmettre la mémoire sans figer les corps dans une posture de plainte ? Mémoire fertile répond à cela par une mise en scène de la dignité. Les femmes y rient, se maquillent, s’émeuvent. Elles sont vivantes. C’est en cela que le film est politique, en refusant la réduction.

Mémoire fertile de Michel Khleifi est un geste cinématographique majeur, qui propose une autre façon de penser la Palestine, la mémoire et la résistance. En donnant voix et chair aux femmes, il déplace le regard vers une lutte souterraine, souvent invisible, mais essentielle ; celle de l’endurance, de la parole transmise, de la persistance des formes de vie.

À rebours d’un cinéma militant frontal, Khleifi compose une poétique de l’intime, où le politique se loge dans le détail, le silence, la texture du monde. Mémoire fertile n’est pas un film sur la guerre, c’est un film sur ce qui subsiste malgré elle. En cela, il pose un acte fort : réinscrire la Palestine dans la continuité d’une mémoire féminine, fertile, indéracinable.

En cela, Mémoire fertile entre en résonance avec certaines œuvres du cinéma iranien contemporain, tel Le Vent nous emportera (1999) d’Abbas Kiarostami, où le quotidien, les silences et les gestes infimes deviennent aussi lieux de résistance et d’ancrage existentiel. Ces cinémas partagent une même éthique du regard : filmer pour ne pas oublier, pour habiter autrement un monde blessé.

Safa HELALI